Compiler le noyau

Compiler le noyau

par Jean-Christophe

Où vous apprendrez à compiler votre noyau Linux sans soucis.

Quelques rappels

Le noyau est le cœur du système. C'est lui qui fait l'interface entre vos applications et votre matériel. Par exemple, il gère la mémoire, donne l'ordre d'exécution des tâches sur le(s) processeur(s), interagit avec vos périphériques via les pilotes matériels (souris, claviers, etc), s'occupe du réseau, ...

Le noyau (kernel en anglais) est composé d'une partie statique à laquelle on peut dynamiquement greffer des modules. La partie statique est utilisée lors du démarrage de votre ordinateur et sera toujours chargée en mémoire, tandis que les modules peuvent être chargés seulement une fois la machine démarrée et uniquement en cas de besoin.

Pourquoi Compiler son noyau ?

Vous avez besoin d'un nouveau noyau si :

- vous avez un matériel dont le support a été ajouté dans une nouvelle version du noyau,

- un trou de sécurité a été découvert dans le noyau actuel, ce problème étant réglé dans une nouvelle version,

- vous souhaitez disposer d'une fonctionnalité qui n'est pas encore dans la branche principale du noyau (par exemple ajouter le support du temps réel afin de réduire les temps de latences d'une carte son, pour faire de la musique).

- vous souhaitez toujours avoir le dernier noyau possible :)

- comme tout bon Geek, vous aimez compiler votre kernel ;)

La plupart du temps, vous n'avez pas réellement besoin d'un nouveau noyau. Il serait suffisant de rester à jour avec votre distribution puisque celle-ci s'occupe des logiciels qui ont des problèmes de sécurité ou des bugs.

Quel noyau compiler ?

Dans un premier temps, pour savoir quel noyau vous utilisez, il suffit de faire uname -sr. Vous devriez voir apparaître quelque chose du genre: Linux 2.6.15.

On peut différencier les sources Vanilla, qui sont les sources stables et celles que peuvent proposer les distributions avec des noyaux légèrement modifiés, optimisés pour telle ou telle architecture. Le mieux est peut-être d'installer la version du noyau qui correspond à votre système en le prenant parmi les paquetages fourni par votre distritibution (mais rien n'empêche d'utiliser les vanilla sources). Quoiqu'il en soit, voici les différentes manières de rapatrier les sources de votre noyau:

- kernel.org: Allez sur kernel.org et téléchargez les dernières sources du noyau (allez sur F comme full).

- Mandriva: # urpmi kernel-headers kernel-source

- Fedora: # yum install kernel-source

- Debian: # apt-get install kernel-headers-$(uname -r) kernel-source-$(uname -r)

- Kubuntu: # apt-get install linux-headers-N°_de_noyau linux-source-$(uname -r)

- Slackware: # installpkg /où_est/kernel-source-2.6.x.tgz /où_est/kernel-headers-2.6.x.tgz

- Gentoo: # emerge gentoo-sources (ou vanilla-sources, ou suspend2-sources, etc.)

Dis-moi qui tu es, je te dirai quoi compiler

Avant de se lancer dans l'aventure, il est important de connaître son matériel, afin de ne pas oublier par exemple le support du controleur IDE sur lequel se trouve le disque !

Pour ne rien oublier, il existe quelques petits outils bien sympathiques. lspci, provenant des pciutils pour voir ce que l'on a sur les ports pci, lsusb, provenant des usbutils, pour savoir ce que l'on a sur les ports usb. Il existe également hwinfo qui peut nous donner pas mal de renseignements sur notre matériel. Pour découvrir plus en détail votre matériel, allez voir l'article complet sur léa. Ces petits softs sont disponibles en tant que paquet dans pas mal de distributions, et sont peut être déjà installés.

Une fois que l'on connaît son matériel, on va pouvoir passer à l'étape suivante.

Prérequis

Avant de passer à la suite il faut:

- avoir l'environnement de développement gcc, make, ...

- avoir les fichiers de développement des bibliothèques que l'on utilisera pour faire la configuration (ncurses, tcl/tk, Gtk, Qt, ...).

- pouvoir passer root pour installer le noyau (à la fin de la compilation)

Configuration

Une fois que vous avez téléchargé l'archive des sources ou simplement installé le paquetage de votre distribution avec les sources du noyau, il est temps de passer à la configuration du noyau pour qu'il corresponde à votre ordinateur.

Préparer les sources

Deux possibilités:

- Si vous avez téléchargé l'archive sur kernel.org, décompressez l'archive quelque part dans votre répertoire principal (par exemple, je les décompresse habituellement dans ~/devel/kernel/).

- Si vous avez récupéré le paquetage via votre distribution, donnez les droits nécessaires pour que vous puissiez lire/écrire en tant qu'utilisateur.

Pour la suite, nous assumons que vous vous serez positionné à la racine des sources du noyau.

Les outils de configuration

Trois interfaces de configuration sont disponibles, choisissez l'une d'elle et passez à la suite.

Il est a noter que chacune de ces interfaces a besoin des fichiers de développement correspondant à la bibliothèque qu'elle utilise (ncurses, Qt, Gtk+). N'oubliez, donc, pas d'installer les paquetages correspondant pour les utiliser.

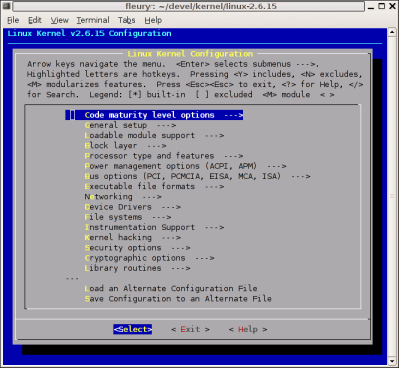

L'interface ncurses (mode semi-graphique)

Tapez : make menuconfig

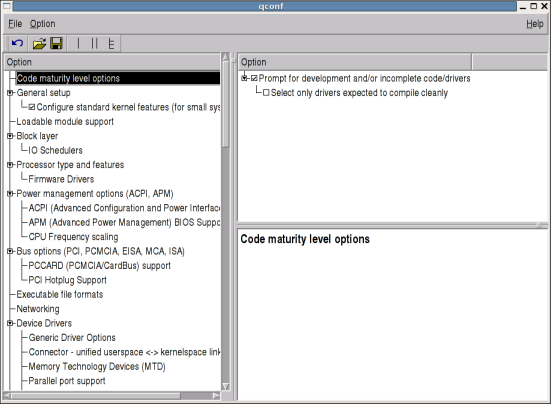

L'interface Qt (mode graphique)

Tapez: make xconfig

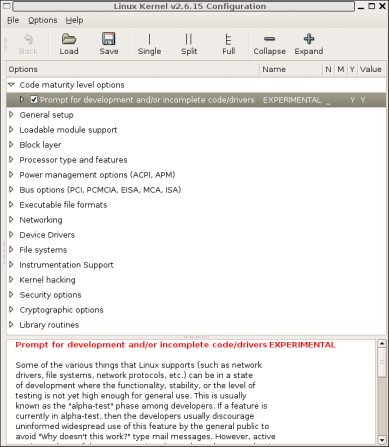

L'interface Gtk+(mode graphique)

Tapez: make gconfig

Les options disponibles

Les options correspondent à des fonctionnalités que vous pouvez activer/désactiver dans le noyau suivant vos besoins. Elles sont organisées suivant différentes sections et sous-sections, nous allons ici décrire les principales sections qui existent et en donner une brêve description pour vous donner une idée des options qu'elles peuvent contenir.

Note: Il est important de noter que d'une version à l'autre du noyau, les options, sous-sections ou même les sections peuvent changer, mais l'idée générale reste conservée.

Les options section par section

- Code maturity level options: Permet de cacher ou de faire apparaître les options qui sont encore en développement et donc considérées comme instables (souvent utile de dire 'oui' ici si l'on veut pouvoir profiter des dernières avancées du noyau).

- General setup: Ensemble d'options générales sur votre système (sauf si vous voulez compiler pour des architectures très particulières, vous pouvez le laisser tel quel).

- Loadable module support: Options concernant la gestion des modules (le défaut est presque toujours correct pour une utilisation normale).

- Block layer: Les entrées/sorties sur votre carte-mère (inutile d'y toucher).

- Processor type and features: Options relatives au(x) processeur(s): type (x86, Sparc, ...), hyper-thread, dual-core, SMP, etc.

- Power management options (ACPI, APM): Options concernant l'économie d'énergie, la mise en veille et l'ACPI/APM.

- Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA): Gestion de tous les endroits où vous pourriez enficher des cartes (PCI, PCMCIA, ISA, etc).

- Executable file formats: La gestion des fichiers exécutable (Le suppport ELF doit toujours être à 'Y').

- Networking: Options concernant les protocoles réseau gérés par votre noyau (le défaut est bien souvent suffisant, mais jetez y un coup d'oeil à tout hasard).

- Device Drivers: Options concernant tous les pilotes matériel (c'est bien souvent ici que l'on passe le plus de temps).

- File systems: Options concernant les systèmes de fichiers gérés par votre noyau (vous aurez à y jeter un coup d'oeil).

- Instrumentation Support: Option de profilage du noyau (inutile de l'activer).

- Kernel hacking; Options de déboguage du noyau (inutile de l'activer sauf si vous avez des envies particulières).

- Security options: Options concernant le modèle de sécurité de votre noyau (le défaut est suffisant)

- Cryptographic options: Algorithmes cryptographiques pouvant être implantés dans le noyau (le défaut est suffisant).

- Library routines: Bibliothèques communes du noyau (le défaut est suffisant)

Positionner les options

Le moment est venu de choisir vos options. Si c'est la première fois que vous compilez le noyau, je vous conseille de les passer toutes en revue les unes après les autres en lisant l'aide qui y est attachée, dans l'ordre, afin de voir si elles s'appliquent à vous ou non.

Dans l'outil de configuration du noyau, chaque question attend une réponse:

- 'oui' (Y),

- 'non' (N)

- ou éventuellement 'module' (M) pour rendre la fonctionnalité chargeable dynamiquement.

De manière générale, il est bon de modulariser les fonctionnalités qui ne servent pas en permanence (lecteur de CD, carte réseau, clefs USB, ...), mais tout n'est pas possible (enfin... pas simplement :).

Par exemple, vous ne devriez pas mettre en module ce qui est utilisé lors du démarrage de votre ordinateur (pilotes des disques-durs IDE, système de fichiers que vous utilisez pour votre partition /, ou encore le support réseau si votre partition racine est montée par le réseau et NFS dans le cas des stations diskless par exemple, etc). En effet, les modules sont chargés après le noyau, et si les modules IDE sont sur un disque IDE, il faut d'abord les charger avant de pouvoir accéder au disque, mais pour les charger, il faut avoir accès au disque et donc les avoir chargés avant... vous voyez le cercle vicieux ? En fait, il est possible de contourner ce problème grâce à initrd, mais cela dépasserait l'ambition de ce document...

Tout le reste peut être compilé en modules, c'est à dire carte son, carte réseau (sauf si votre racine est déportée sur un serveur NFS comme dit précédemment), le support ppp (pour internet par modem), le CD-ROM, ...

Voici ci-dessous les options classiques à utiliser pour une configuration standard. Si rien n'est dit ici à propos d'une option, regardez l'aide ou conservez la valeur par défaut ; vous pouvez aussi répondre 'N' à tous les périphériques que vous ne possédez pas, comme par exemple, IDE/ATAPI TAPE, etc.

Quoi qu'il arrive, dans le doute, il vaut mieux laisser les options par défaut.

La compilation

Pour lancer la compilation du noyau, rien de plus simple, il suffit de lancer : make.

La compilation peut être relativement longue suivant votre type de machine. Pour ceux qui possèdent un multi-processeurs, un processeur hyperthread ou un multi-core, vous pouvez taper: make -j 4. Cela permet de paralléliser la compilation sur 4 processus.

Installation

On va à présent installer le noyau sur le système pour pouvoir démarrer dessus au prochain reboot. Toujours dans le même répertoire, tapez simplement: su -c 'make modules_install && make install'.

Le système va vous demander votre mot de passe root puis va lancer l'installation. En effet, la phase d'installation requière des droits de root (contrairement à toutes les phases précédentes). Et voilà, il ne reste plus qu'à configurer le gestionnaire de démarrage (grub, lilo ou loadlin).

Note: Vous pouvez aussi de temps à autre faire un peu de ménage dans les répertoires /boot/ et /lib/modules/. Mais pensez TOUJOURS à conserver au moins un noyau dont vous êtes sûr qu'il démarre lorsque vous n'avez pas encore testé à fond le noyau que vous venez de compiler.

Trucs & Astuces

Le fichier .config

Toute votre configuration noyau est en fait stockée dans le fichier .config. Si vous téléchargez un autre noyau et que vous placez votre fichier .config dans le répertoire racine des sources vous n'aurez pas à tout refaire, alors n'oubliez pas de le sauvegarder précieusement (ailleurs que dans les sources).

Personnaliser un noyau

Il est possible de personnaliser le nom de votre noyau en lui ajoutant un champ extra-version. Pour cela, avant de lancer la compilation, éditez le fichier Makefile qui se trouve à la racine des sources et renseignez le champ EXTRAVERSION avec un texte qui décrit votre extra-version (par exemple EXTRAVERSION = -debug ou bien EXTRAVERSION = -production, ...).

Patcher un noyau

Patcher un noyau requière de se placer à la racine des sources de votre noyau puis de faire: patch -p1 < /chemin/vers/le/patch. Il est possible de retirer le patch en refaisant exactement la même commande. La lecture de man patch est bien sûr recommandée en cas de problème.

@ Retour à la rubrique Noyau et modules

Copyright

Copyright © 17/07/2006, Jean-Christophe Cardot

| Ce document est publié sous licence Creative Commons Attribution, Partage à l'identique 4.0 : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ |